Le site des ophtalmologistes de France

Espace Ophtalmologistes

Vous êtes ici

Histoire du SNOF

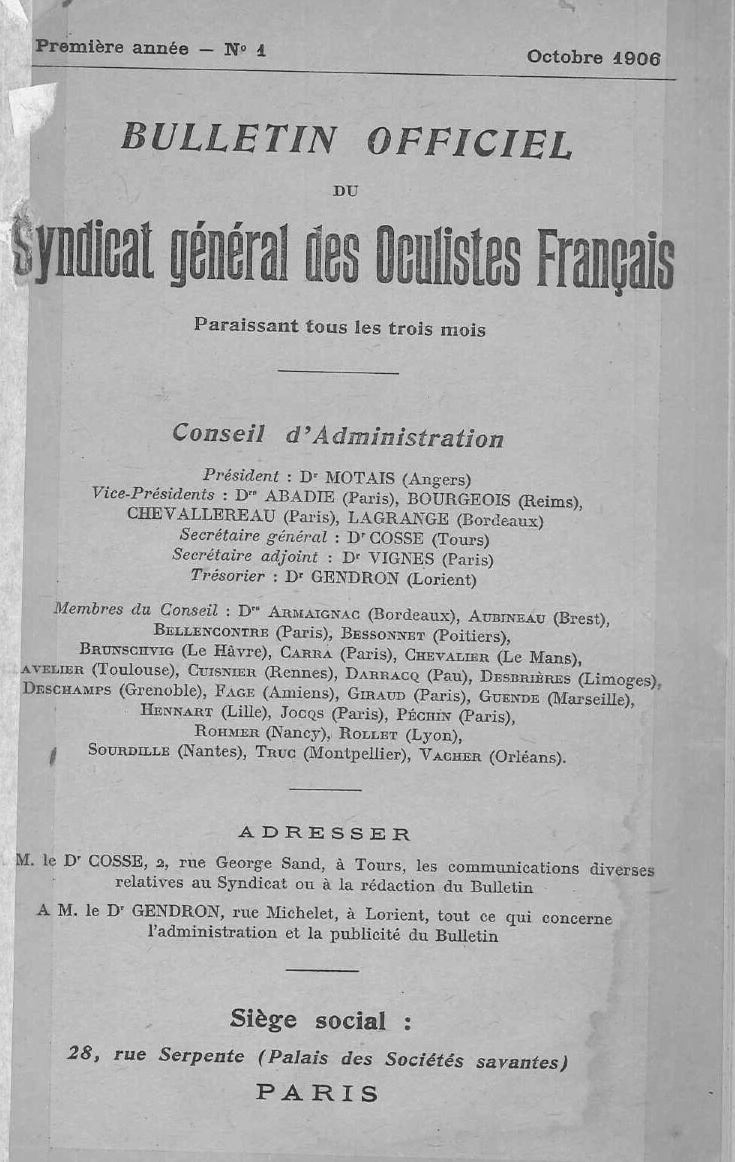

Documents rassemblés à l'occasion du centenaire du SNOF

1906 – 2006 : Centenaire du SNOF

Allocution du Dr Francis Cosse, oculiste à Tours, à l’occasion de l’Assemblée générale constitutive du Syndicat général des Oculistes Français, le 7 mai 1906

Mes chers Confrères,

La question qui se pose, et pour la solution de laquelle j'ai cru devoir vous convoquer aujourd'hui, est de décider si oui ou non nous devons nous syndiquer?

Y a-t-il pour nous actuellement la nécessité, l'obligation de créer le Syndicat des Oculistes français ?

C'est là, Messieurs, le point principal, le seul que nous ayons à examiner en ce moment el je vous serais reconnaissant de ne pas égarer la discussion sur des questions d'ordre secondaire ou d'organisation qui viendront plus utilement à leur temps.

La création d'un syndicat est une résolution des plus importantes et qui ne doit pas être prise à la légère, car songez qu'un syndicat ne saurait exister sans que chacun de ses membres abandonne une parcelle de sa liberté individuelle au profit de l'intérêt général de la corporation. De cette liberté, nous sommes tous trop jaloux pour la limiter ainsi sans y être poussés par des raisons sérieuses.

Ce sont ces raisons que je vais m'efforcer de vous indiquer. Je me contenterai de les énumérer sans entrer plus avant dans leur exposition, ce qui, à mon avis, ne devra être fait que lorsque le syndicat constitué les aura mis à l'ordre du jour de son programme d'étude.

La tâche que j'entreprends, je le sais, m'est rendue particulièrement facile puisque 1a plupart d'entre vous semblez être convaincus d'avance si j'en juge par les nombreuses lettres d'encouragement, voire même de félicitations que j'ai reçues depuis le mois de janvier et surtout par le nombre considérable de ceux qui ont adhéré au principe de la constitution du syndicat. Jamais, je crois, société ne se sera fondée dans des conditions plus favorables, puisque sur 307 oculistes dont j'ai pu recueillir les noms auprès des diverses sources auxquelles je me suis adressé, 282 par leur acquiescement ont reconnu que les nécessités actuelles justifiaient l'initiative prise par moi.

Il est vrai de dire que jamais les intérêts de notre profession n'ont été plus menacés.

La pIéthore médicale envahit notre spécialité. De tous côtés de jeunes confrères instruits et capables viennent réclamer leur part au soleil et il n'est plus de villes de quelque importance qui ne comptent aujourd'hui le double d’oculistes qu'elles devraient normalement comporter. Les villes secondaires, et même des localités de quelques milliers d'habitants finissent par avoir, elles aussi, leur spécialiste si bien que les rayons de clientèles diminuent chaque jour davantage.

Si je m'adressais à chacun de vous individuellement, je suis certain que tous vous citeriez votre résidence comme un exemple de ce que je viens de vous dire. II est donc superflu de vous citer des faits pour vous convaincre. En voulez-vous un cependant ? Il y a 6 ans 1/2 lorsque je me suis installé à Tours, le rayon de clientèle des oculistes de cette vil1e s'étendait sur la valeur de quatre départements en dehors de l'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, par suite de l'arrivée de nouveaux confrères dans les villes voisines, nous devons nous contenter de la clientèle de ce seul département. En 6 ans, la clientèle des oculistes de Tours s’est donc réduite des 4/5ème de ce qu’elle était à mon arrivée !

Mais, direz-vous, le syndicat est impuissant à éviter cet accroissement du nombre des oculistes, car personne n’a le droit d’empêcher de jeunes confrères de chercher à tirer profit du fruit de leurs années de travail et de leur labeur. Cela est vrai, mais si au lieu des sentiments de rivalité qui nous séparent et souvent nous entraînent à lutter sans merci les uns contre les autres, par des moyens peu conformes à la dignité médicale, tels par exemple, l’avilissement des honoraires, nous comprenions que notre intérêt capital est au contraire de nous unir pour conformer notre conduite déontologique à des règles précises et élaborées en commun, je suis certain que nous conjurerions ainsi dans les limites très appréciables les inconvénients de notre trop grand nombre.

Est-il donc si difficile de nous entendre et d’être corrects les uns vis-à-vis des autres ?

Je ne le crois pas, car, toujours pour vous citer l'exemple de ce qui se passe à Tours, je vous dirai qu’avec mes confrères Moissonnier et Thomas, nous avons pu très cordialement nous mettre d'accord chaque fois que le besoin s'en est fait sentir comme par exemple dans les cas d'accidents du travail et lorsque les Sociétés de Secours mutuels locales avaient émis la prétention de nous faire consentir des rabais indignes. Certaines de ces sociétés nous offraient un franc par consultation.

Grâce à notre entente, nous avons pu lutter et sortir, dans une mesure très honorable, victorieux de 1a situation. C'est, Messieurs, cette entente que je vous propose d'une manière plus générale aujourd'hui. Grâce à elle, j'en suis convaincu, nous pourrons trouver une solution au problème si complexe de 1a pléthore médicale.

Or, Messieurs, c'est précisément à ce moment où nous nous plaignons d'être trop nombreux que l'Etat intervient contre nous en nous imposant un tarif dérisoire de nos honoraires chez les accidentés du travail.

Je n'ai pas besoin, je crois, de vous demander à nouveau ce que je me suis efforcé d'établir dans mon premier article, où avec le concours d'un certain nombre d'entre vous j'arrive à cette conclusion que le tarif Dubief est véritablement dérisoire par son infériorité, désobligeant pour nous dans sa forme et dangereux même dans nos rapports avec notre clientèle ordinaire.

Admettre ce tarif sans protestation serait faire litière de nos propres intérêts et même de notre dignité, Aussi, devons-nous, par tous les moyens, nous élever contre cette prétention officielle de nous taxer au rabais.

Pour cela que pouvons-nous?

Rien si nous sommes isolés. Beaucoup si nous sommes syndiqués.

N'oublions pas en effet, Messieurs, que le Syndicat est le seul moyen à notre disposition pour pouvoir présenter au Ministre et à la Commission chargée de la révision de ce Tarif nos revendications.

C'est là un fait sur lequel je dois insister en vous rappelant que dans une de ses circulaires, le Ministre des Travaux publics indique cIairement que seuls, les Syndicats médicaux auront accès près de lui et que seuls ils pourront être utilement consultés.

A ce seuI point de vue, par conséquent, notre Syndicat s'impose.

Vous ne me ferez pas, je pense, l’objection que j’ai déjà réfutée de me dire que nos Syndicats locaux pourraient se charger de nos intérêts. Ils ont trop affaire en ce qui concerne le plus grand nombre de leurs membres, pour pouvoir s'occuper utilement des quelques rares oculistes qu'i!s renferment.

Je ne reviendrai pas non plus sur le rôle que pourraient jouer la Société française d'ophtalmologie et la Société d'ophtalmologie de Paris. Ces sociétés, actuellement, ne peuvent rien pour nous puisqu'elles ne constituent pas des syndicats. Les transformer dans cette intention serait difficile sinon impossible. En tous cas, ce serait leur faire perdre leur caractère purement scientifique que nous devons avant tout leur conserver sous peine de troubler la bonne harmonie de leurs réunions par des questions discordantes d'intérêt professionnel.

Actuellement donc, nous sommes complètement désarmés en présence du Tarif officiel et seul le Syndicat pourrait nous permettre de nous défendre.

Si vous invoquiez la puissance des compagnies d’assurances pour atténuer l’influence que nous pourrions acquérir, je vous répondrai en vous faisant remarquer que notre dissémination qui a été donnée à tort comme un obstacle à notre union, est précisément ce qui fait notre force en présence de ces compagnies.

Nous pourrons en effet toujours leur faire sentir qu'en refusant nos justes prétentions, elles se privent du même coup de notre concours sur toute l'étendue du territoire français. Or, dès aujourd'hui, si vous consultez la liste des adhérents que vous avez entre les mains, vous pouvez constater que dans plus des trois quarts des villes, tous les oculistes ont adhéré au Syndicat. Je n'ai pas besoin de vous en dire davantage pour que vous soyez convaincus de l'extrême embarras dans lequel notre entente peut mettre ces Compagnies.

Examinons maintenant quel rôle le Syndicat pourrait jouer en présence des Sociétés de Secours mutuels.

Je vous rappel1erai tout d'abord la lettre qui m'a été adressée par notre confrère Bessonnet de Poitiers et que j'ai publiée en février.

Ne perdons pas de vue les difficultés de toute sorte que les progrès incessants de 1a mutualité ont suscitées à nos confrères en médecine générale. Déjà ils nous ont menacé en bien des endroits. Bientôt, tous nous aurons à nous défendre. Soyons donc prévoyants, car n'oubliez pas que les Sociétés de Secours mutuels, comme me l'écrivait Bessonnet, « groupent autour d'elles les riches et les pauvres, qu'elles voudraient nous obliger à soigner à prix réduits les uns comme les autres et que, derrière une façade de générosité, d'abnégation et d'union fraternelle, elles dissimulent l'exploitation d'une corporation entière: la nôtre ».

Remarquez en effet que ce n'est pas le petit mutualiste, ce1ui qui vraiment est digne d'intérêt, qui s'adresse à nous pour obtenir des réductions importantes d'honoraires. « C'est au contraire, comme 1e dit fort justement notre confrère le Dr Noir, le politicien ou le pseudo philanthrope pour qui 1a mutualité est un marchepied. » Le jour où ils frapperont à notre porte, ils nous trouveront forts de notre union et notre Syndicat saura nous défendre contre eux.

J'arrive maintenant à une question plus délicate, car elle a suscité de la part de certains confrères des récriminations qui n'avaient qu'à gagner à être faites dans des termes plus courtois.

Je veux parler des conditions défectueuses dans Iesquelles actuellement se font les hospitalisations dans les services d'assistance publique.

Dans la plupart des hôpitaux, il suffit de se présenter pour être admis et les chefs de services sont les premiers à se plaindre de ce manque de contrôle qui Iaisse pénétrer dans leurs salles des malades aisés susceptibles d'honorer leurs médecins.

Je crois que, 1à encore, le Syndicat pourrait être pour nous de la plus grande utilité. Toutefois je trouve injustifiée 1a prétention de faire retomber sur les confrères chargés des services d'assistance une responsabilité qui incombe toute entière à notre système administratif. Ce n'est pas en attaquant ces confrères que nous aboutirons à quoi que ce soit, mais ce sera bien plutôt en réclamant leur concours qu'ils nous apporteront d'eux-mêmes, j'en suis convaincu, dans la plus large mesure.

Il me semble en effet impossible d'admettre que ceux-ci après nous avoir enseigné notre art seraient nos premiers ennemis pour nous empêcher d'en vivre.

Tous nos maîtres sans exception sont venus au Syndicat, tous ont adhéré au principe de sa création, c'est donc que tous entendent conformer leur conduite aux règles d'une parfaite confraternité, car ils n'ignorent pas que dans un syndicat il n'y a ni maîtres ni disciples, et que tous les membres sont placés sur le pied de la plus stricte égalité. Aussi je considère qu'il est injuste, sinon déloyal, de les prendre à partie en raison même de leur situation officielle, surtout à un moment où seu1s des sentiments d'union et de concorde devraient se manifester.

Si les services qu'ils dirigent sont mal organisés au point de vue de notre intérêt général, ils le savent aussi bien que nous et je suis convaincu qu'ils seront les premiers à aider le Syndicat à y porter remède. Si le Syndicat arrive ainsi à obtenir une réglementation normale et rationnelle de l'admission dans les hôpitaux, il aura fait plus pour nous que la pléthore médicale ne nous aura nui.

Dans un même ordre d'idées, nous aurons à étudier en commun la question des cliniques et des consultations gratuites. En réclamer la suppression serait absurde et contraire aux sentiments d'humanité qui doivent nous animer, mais, en faisant appel à la bonne volonté de tous, nous pourrons arrivera établir des règles qui en feront disparaître tous les abus et à en écarter les faux indigents.

L'exercice illégal de l'ophtalmologie devra également attirer notre attention.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler les agissements de la bande malfaisante et nuisible pour la santé publique, qui opère sous l'étiquette d'oculistes américains. Notre confrère Bourgeois nous disait, il y a deux ans, comment il avait pu obtenir contre elle une sanction judiciaire, par l'intermédiaire d'un syndicat de pharmaciens. .Je pense que peut être le Syndicat des Oculistes serait mieux armé.

Certains opticiens et certains pharmaciens dépositaires d'optomètres spéciaux pratiquent journellement l'exercice iIlégal de la médecine par les choix de verres correcteurs. Non seulement ils nuisent ainsi, dans des proportions notables, aux intérêts directs de notre corporation, mais encore, ils constituent de véritables dangers pour les yeux de nos concitoyens. Le Syndicat devra rechercher les moyens de nous défendre contre ces procédés délictueux.

Je terminerai en vous signalant les services que celui-ci pourrait être appelé à rendre dans les rapports entre confrères, souvent divisés parce qu'ils ne se connaissent pas. Que de malentendus, que de discussions nés le plus souvent de racontars sans fondements pourraient êtres aplanis par un arbitrage consciencieux et indépendant.

Nos rapports avec notre clientèle, eux-mêmes. pourraient être fixés, à notre grand avantage, par l'élaboration d'un tarif minimum de consultations et d'opérations.

Enfin, Messieurs, vous ne nierez pas l'autorité incontestable que pourrait avoir un syndicat toutes les fois qu'il appuiera nos légitimes revendications en présence soit de notre clientèle ordinaire soit des diverses collectivités.

Voilà, Messieurs, rapidement énumérées, les raisons les plus importantes qui m'ont engagé à vous convoquer aujourd'hui pour nous constituer en syndicat. A côté de celles-ci, il en est une infinité d'ordre secondaire qui naissent chaque jour.

Examinons maintenant si les devoirs qu'il nous imposera sont susceptibles de nous faire renoncer aux nombreux avantages qu'il nous offre.

Qu'est-ce que nous demandera le Syndicat ?

D'être corrects dans nos relations médicales et confraternelles, de ne pas chercher à nous nuire les uns les autres, de respecter les décisions prises dans l'intérêt général et par suite dans notre intérêt particulier.

Mais, Messieurs, ce sont précisément là les sentiments qui doivent tous les jours guider notre conduite. Il ne nous coûtera donc rien de continuer à nous y conformer.

En somme cette soi-disant aliénation de notre liberté individuelle, dont je vous parlais au début, n'est donc que purement illusoire et nous serons tout aussi maîtres de nos actes et de notre conduite, tout aussi indépendants, syndiqués qu'isolés.

Je ne vois donc rien qui puisse nous retenir et j'espère que ce sera avec une énorme majorité que le syndicat sortira de la voie du principe dans laquelle il est resté jusqu’alors pour entrer dans le domaine du fait accompli.

Songez, Messieurs, au magnifique exemple d'union que nous pouvons donner au corps médical tout entier. Aussi je crois superflu de faire appel à tous vos sentiments de solidarité pour vous gagner à une cause à laquelle pour 1a plupart vous êtes ralliés depuis longtemps.

Mais que ce ne soit pas à la légère que vous décidiez la fondation du syndicat mais bien au contraire d'une façon absolue et sans réticence ni arrière-pensée, car ce n'est pas une société amicale dont les membres se réunissent pour jouir réciproquement des sympathies qu'ils s'inspirent que nous devons créer, mais bien au contraire un groupement actif absolument décidé à agir et surtout à aboutir. Si là est votre ferme volonté, je suis convaincu que la société que vous allez constituer ne manquera pas d'être féconde en résultats avantageux pour tous. Certes elle ne nous ramènera pas à l'âge d'or, mais elle facilitera nos efforts et nous soutiendra dans la lutte de tous les jours.

Je ne veux pas retarder plus longtemps la discussion de ma proposition; le temps en effet nous est trop parcimonieusement compté pour le gaspiller en paroles inutiles. Aussi je terminerai, Messieurs, en vous lisant le texte de la décision que je soumets à votre vote:

«Les médecins oculistes exerçant en France, réunis à Paris, le 7 mai 1906, à l'hôtel des Sociétés Savantes décident 1a fondation d'un :syndicat ayant pour objet la défense de leurs intérêts professionnels.»

Le Président met aux voix le texte de cette proposition qui, à mains levées, est approuvée sans discussion par l'unanimité des confrères présents.

Bon pied… bon œil : cent ans de SNOF en quelques pages

Officiellement fondé le 7 mai 1906 à l’initiative des Drs Cosse et Motais, respectivement ophtalmologistes à Tours et à Angers, le « Syndicat général des médecins oculistes français » (SGMOF) a été à la pointe, depuis un siècle, de tous les combats menés par la spécialité pour assurer sa place et son avenir dans le paysage médical et sanitaire français. L’une de ses premières initiatives fut la création d’un bulletin d’information professionnel, qui constitue aussi la principale source pour connaître, trimestre après trimestre, l’histoire parfois mouvementée du syndicat. Mais la lecture du bulletin réserve bien d’autres surprises que le seul plaisir de redécouvrir le passé : si certains sujets paraissent aujourd’hui obsolètes ou surannés, d’autres batailles semblent toujours d’une stupéfiante actualité. Revendication d’honoraires adaptés à la spécificité de la discipline, relations souvent tendues avec les caisses de maladie, mais aussi frictions avec les opticiens, lutte contre le charlatanisme, amélioration de la formation ou problèmes de responsabilité professionnelle : les ophtalmologistes d’autrefois ont souvent été confrontés aux mêmes questions que les praticiens d’aujourd’hui, et ont tenté, eux aussi, d’y répondre le plus efficacement possible.

Denis Durand de Bousingen

Aux origines du SNOF : les associations médicales scientifiques et confraternelles

Les ophtalmologistes n’ont pas attendu 1906 pour se constituer en association professionnelle : dès le milieu du XIXème siècle, à l’image d’autres professions scientifiques et médicales, ceux qu’on appelle alors les oculistes prennent conscience de la nécessité de s’unir, avant tout pour faire avancer leur discipline, à l’image de la création de la Société française d’Ophtalmologie en 1883, mais aussi pour venir en aide à leurs confrères frappés par les vicissitudes de la vie : c’est l’époque des associations de prévoyance médicale, ancêtres du Sou médical et de la CARMF, avec de nombreuses créations départementales puis, en 1855 , la création de l’Association Générale des Médecins de France. Le premier « syndicat médical », au sens propre du terme, voit le jour en Vendée en 1881. Trois ans plus tard, la loi Waldeck-Rousseau reconnaît officiellement le droit de toute personne à s’affilier à un syndicat, chargé d’en représenter les intérêts professionnels. Cette loi va se traduire par la multiplication du nombre des syndicats dans toutes les professions, et de nombreuses associations médicales départementales vont elles aussi se transformer en syndicats. L’ « Union des syndicats médicaux de France », ancêtre de la CSMF, est créée en 1884.

Huit ans plus tard, en 1892, la loi Le Chevandrier réorganise la profession médicale, en accordant aux médecins le monopole des actes médicaux et en supprimant les officiers de santé. Elle reconnaît par ailleurs le rôle des syndicats comme interlocuteurs des pouvoirs publics. Les ophtalmologistes, conscients de la spécificité de leur exercice et de leurs problèmes, s’organisent eux aussi sous la forme d’un syndicat, tout en restant proches des syndicats médicaux « généraux ». De même qu’ils furent, au XIXeme siècle, les premiers médecins à se doter d’associations professionnelles et scientifiques spécialisées, ils seront les premiers à créer un syndicat de médecins spécialistes, très vite suivis par les ORL, les chirurgiens et les stomatologistes, puis plus tard par d’autres spécialités. En 1927, les syndicats de spécialistes se regroupent au sein d’un groupement de syndicats de « médecins spécialisés »… dont l’idée avait été lancée par le Dr Cosse et le SGMOF dès 1907.

Pour adhérer au SGMOF, les médecins doivent faire la preuve qu’ils se sont spécialisés en ophtalmologie, et se faire parrainer par deux confrères. La spécialisation dans la discipline est reconnue lorsque le médecin a effectué au moins deux ans de stage dans un service d’ophtalmologie ou, dans certains cas, s’il a travaillé sous la direction d’un ophtalmologiste. Le SGMOF va œuvrer, au cours de ses premières années, pour renforcer le contenu de la formation spécialisée des ophtalmologistes et améliorer leur qualification.

Des caisses de secours aux assurances sociales : naissance de la « vie conventionnelle »

A l’inverse de l’Allemagne qui se dote dès 1883 d’un système d’assurance maladie obligatoire, la France n’introduira un tel système qu’à la fin des années 1920, lequel débouchera en 1946 sur la création de l’actuelle Sécurité Sociale. En matière de tarifs et d’honoraires, les interlocuteurs des médecins resteront donc soit les patients eux mêmes, du moins lorsqu’ils peuvent payer, soit les nombreuses caisses de secours mutuels créées au sein des entreprises ou des professions, et destinées à aider leurs adhérents à payer leurs soins médicaux. Il faut attendre 1895 pour que les indigents bénéficient officiellement de l’assistance médicale gratuite et 1898 pour qu’une loi institue la prise en charge des soins aux victimes d’accidents du travail. Dans les deux cas, ces lois introduisent des « tarifs de référence » particulièrement bas, et qui seront à l’origine de nombreuses tensions entre les médecins et les pouvoirs publics. Les caisses mutuelles de secours, elles aussi, éditent des tarifs qui sont souvent jugés trop faibles par les médecins. Les ophtalmologistes, à travers le SGMOF, publient une grille tarifaire en 1907 et réclament de la part des patients et des caisses de secours des tarifs adaptés à la particularité de leur exercice. Ils doivent néanmoins souvent consentir d’importantes remises aux mutuelles, mais aussi aux patients sans assurance, face auxquels ils estiment qu’il vaut mieux être mal payé que pas payé du tout…

Ce n’est qu’en 1928 que sera promulguée la loi sur les assurances sociales, avec la création de caisses dites « primaires », en plus des caisses et mutuelles d’entreprises ou de professions, et une claire définition des prestations prises en charge et des montants de remboursements. La loi concerne tous les salariés, moyennant une cotisation sociale de 8% payée pour moitié par les employeurs et pour moitié par les employés. Le SGMOF va œuvrer, là aussi, pour garantir des tarifs convenables à ses adhérents. Il considère qu’une consultation ophtalmologique doit être rémunérée au prix de deux consultations de médecine générale. Mais certaines caisses édictent des tarifs ne proposant qu’un tiers de plus que la consultation chez le généraliste. C’est à cette époque qu’apparaissent les lettres clé, dont les CS pour les consultations spécialisées et les lettres K qui définissent le montant des actes chirurgicaux, y compris en ophtalmologie, et la nomenclature introduit aussi la notion de médecin traitant ou consultant…

Pendant toutes les années 20, le débat sur l’opportunité d’accepter ou non une convention médicale collective vis-à-vis des caisses de maladie divise les médecins et entraîne en 1926 l’éclatement de l’Union des syndicats médicaux. Deux ans plus tard, la loi sur les assurances sociales, qui généralise ces dernières à tous les salariés, amène les médecins à mettre fin à leurs divisions. L’ancienne « Union » se recrée en 1928, sous l’appellation de Confédération des Syndicats Médicaux Français : la nouvelle structure accepte foncièrement la notion de convention « collective », tout en reconnaissant le droit au conventionnement individuel, mais sous le contrôle du syndicat. Les opposants à cette formule, désireux de conserver une liberté tarifaire absolue quittent alors le mouvement. La CSMF parvient, en 1930, à faire amender une partie de la loi sur les Assurances sociales dans un sens plus favorable aux médecins, notamment en matière de maintien du libre choix et de fixation des honoraires.

La « vie conventionnelle » évoquera souvent celle des périodes plus récentes, avec toutefois une différence de base : les conventions sont départementales et non pas nationales, ce qui contribue à renforcer le rôle des syndicats départementaux. Les syndicats de spécialités, dont le SGMOF, s’affilient tous à la CSMF, et toutes ces structures fonctionnent ainsi jusqu’en 1940.

Une préoccupation constante des ophtalmologistes : la « pléthore médicale »

A l’image des autres médecins français, les ophtalmologistes ont vécu pendant des décennies avec l’obsession d’une « pléthore médicale » qui, selon eux menaçait grandement leur avenir et celui de la spécialité. Lorsque le SGMOF se crée, en 1906, la France compte 355 oculistes pour 39 millions d’habitants, soit le chiffre « effrayant » d’un pour 108 000 habitants ( aujourd’hui : 9 pour 100 000 habitants), tout à fait insuffisant pour permettre, selon le syndicat, aux oculistes d’envisager sereinement le futur.

Les spécialistes étant –déjà- concentrés dans les grandes villes, Paris réunit à elle seule 94 oculistes, soit, en fonction de la population de l’époque, un pour 29 000 habitants. A l’inverse, certains départements ne comptent qu’un ou deux ophtalmologistes, voire aucun. Si les ophtalmologistes jugent leur démographie pléthorique, suivant en cela une idée très répandue dans l’ensemble du corps médical, c’est aussi parce que, contrairement à aujourd’hui, la majorité des « actes courants » est réalisée par les médecins généralistes, mais aussi par de nombreux « non professionnels », dont en premier lieu les opticiens. On ne consulte un oculiste que pour une raison sérieuse, mais, de plus, la consultation ne lui sera pas forcément payée : si le malade est indigent, il est difficile pour le médecin d’exiger des honoraires, et s’il dépend d’une caisse ou de l’assurance accidents, leur montant sera très réduit. En clair, comme le reconnaît sans ambages le syndicat, il ne faut compter que sur les malades riches pour faire fonctionner le cabinet… or leur nombre n’est pas infini. A la fin du XIXeme siècle, selon l’historien Pierre Huard, près d’une consultation sur six n’est jamais payée, et les médecins doivent souvent se battre pendant des années pour obtenir leur dû. Il n’est donc pas étonnant que certains médecins vivent mal, y compris en ophtalmologie, et les faillites de cabinets ne sont pas rares : cette situation attise encore les craintes liées à la « pléthore », avec l’idée que, comme il y a déjà trop de médecins, leur augmentation aggravera encore la situation. De plus, à l’image là aussi de tout le corps médical, les oculistes d’autrefois n’ont pas compris que l’augmentation sensible du nombre de patients liée au développement des assurances sociales permettrait, par un « effet de masse », de compenser le montant réduit des honoraires conventionnels et la progression du nombre de praticiens.

En outre, le SGMOF pointe du doigt d’autres conséquences de la « pléthore », dont un nombre insuffisant de patients… qui empêcherait les médecins de voir autant de cas qu’il faudrait pour parfaire leur pratique : un argument qui fera fortune par la suite, y compris, de nos jours, dans l’épineux dossier de la fermeture des petites maternités…

En 1912, un membre breton du SGMOF, le Dr Aubineau, peut ainsi présenter un rapport devant le syndicat, avec le titre sans équivoque de « la crise de l’ophtalmologie ».

« Nous ne serons contredit par aucun de nos collègues en affirmant que l’ophtalmologie subit une crise de la plus haute gravité, très inquiétante pour l’avenir de notre profession. Cette crise, qui est générale, se dessine déjà depuis une dizaine d’années, et s’accentue (…) au point d’effrayer à juste titre les oculistes qui ne tirent leurs moyens d’existence que de leurs seules ressources professionnelles »…

Tout en se félicitant du développement de l’instruction, de l’éducation et de l’hygiène dans la population, qui fait que les gens préviennent par ces moyens des petites affections oculaires qui pouvaient autrefois justifier une consultation, ou évitent au moins leur aggravation, le Dr Aubineau constate que la baisse de ces soins courants s’ajoute aux effets de la pléthore. « L’individu devient conscient de la nécessité d’avoir des organes intègres, les conjonctivites et les kératites sont vues à leur début (…), les strabismes nous sont amenés à la naissance… c’est là une conséquence très heureuse, mais il en résulte que quand l’oculiste intervient, pour chaque cas particulier le nombre de ses consultations diminue ». Parallèlement, les médecins généralistes traitent de plus en plus de cas d’ophtalmologie, notamment les plus bénins, et les oculistes subissent de plein fouet la concurrence des hôpitaux, qui soignent gratuitement les malades, y compris en ophtalmologie, et ne cessent de se développer. En outre, le charlatanisme et la concurrence des opticiens ne diminuent pas, et s’aggrave même avec les remèdes que fournissent les pharmaciens sans aucun contrôle médical. A terme, poursuit le Dr Aubineau, c’est toute la spécialité qui subira les effets dramatiques des baisses d’activité et de la pléthore, et il importe de le faire savoir aux médecins, de même qu’ aux étudiants :

« la crise de l’ophtalmologie ne cessera que le jour où les milieux dont nous parlons sauront que notre profession expose, plus qu’une autre, à des misères souvent méconnues parce qu’elles sont inavouées ».

La « concurrence » des hôpitaux

Si les politiques de santé contemporaines visent à faire sortir les patients au plus vite de l’hôpital pour des raisons de coût, c’était exactement l’inverse qui prévalait jusqu’avant la seconde guerre mondiale : l’hôpital était bon marché et la médecine libérale onéreuse, au point que de nombreux patients essayaient de se faire soigner gratuitement à l’hôpital, plutôt que de payer des honoraires médicaux.

Il y a un siècle en effet, l’hôpital public reste, théoriquement, réservé aux indigents et à tous ceux qui ne peuvent payer un médecin. Les hôpitaux « universitaires », où exercent des médecins de renom avec de nombreux internes et externes, constituent une « concurrence » redoutable pour les médecins « privés », car de nombreux patients préfèrent s’y faire soigner plutôt que de devoir payer une clinique. Vers 1930 encore, l’extraction d’une cataracte à l’hôpital coûte 250 Francs de l’époque au patient ou à l’assistance publique, dont 30 Francs d’honoraires médicaux et 140 de frais d’hospitalisation. En libéral, la même intervention est facturée 995F, dont 900 F d’honoraires. Encore s’agit-il là d’un tarif moyen, car certains praticiens réclament 1500 ou 2000 F pour cette intervention.

La tentation est donc grande de se faire passer pour un indigent afin d’être soigné gratuitement. Dès sa fondation, le SGMOF dénonce les « dérives » liées à cette situation, et constate que de nombreux malades se font établir des titres erronés, dans le seul but d’être soignés gratuitement a l’hôpital, alors que leur situation sociale leur permettrait d’aller voir un médecin « payant ». Le SGMOF relève un certain nombre d’abus, y compris dans des établissements réputés comme les Quinze-Vingt, qui préfèrent soigner des malades payants, mais à un tarif hospitalier « privé », plutôt que de mener leur mission qui consiste à suivre uniquement les patients pauvres les plus sévèrement atteints. A plusieurs reprises, le SGMOF porte plainte contre des patients qui se sont fait hospitaliser à tort comme indigents, et obtient parfois réparation : les patients indélicats doivent payer une somme élevée à l’hôpital qu’ils ont tenté d’abuser… et la même somme à titre de dédommagement au syndicat.

La lutte contre l’exercice illégal et le charlatanisme

S’il ne disparaît pas totalement aux XIXeme et XXeme siècle, après avoir été très largement pratiqué auparavant par des générations de rebouteux de tous ordres, le charlatanisme médical commence lentement à décroître au fur et à mesure que le nombre de médecins augmente et que les pouvoirs publics se mettent, timidement, à réglementer la santé. Il en est de même en ophtalmologie, et le SGMOF va, très tôt, se mobiliser pour lutter contre toutes les formes d’exercice illégal.

A partir du milieu du XIXeme siècle, les charlatans et bonimenteurs traditionnels, mais aussi les religieux prescrivant des remèdes, voire effectuant des actes d’ophtalmologie, - y compris des opérations de la cataracte- cèdent progressivement la place à des « illégaux » plus subtils. Ce sont souvent d’anciens chirurgiens militaires, ou des opticiens peu scrupuleux qui se piquent de proposer des remèdes imparables à toutes les maladies de la vue. Beaucoup d’illégaux, se disant parfois médecins, viennent de l’étranger et s’installent en France pour quelques semaines, avant de rentrer chez eux après avoir pratiqué illégalement. Dès sa création, le SGMOF dénonce l’activité illégale, en France, de certains oculistes belges utilisant ce procédé. Le syndicat se bat aussi contre les « oculistes américains » qui proposent des remèdes miraculeux, bien entendu, au prix fort, censés restaurer la vue des patients. Il dépose de nombreuses plaintes, avec des résultats variables selon les tribunaux : s’il parvient à obtenir des condamnations, il est souvent débouté, faute de preuves suffisantes. Le Bulletin abonde en lettres d’oculistes dénonçant les pratiques des « illégaux », mais aussi celles des démarcheurs à domicile et autres forains. Certains installent des stands dans les villes pour vendre leurs produits, examinent les yeux des patients puis leur vendent des verres et des montures qui se révèlent très vite parfaitement inutiles. Il existe aussi des « marchands de lunettes » particulièrement roués, comme le signale un certain Dr Bourgeois dans le Bulletin, en 1911 :

« Mlle D., atteinte d’astigmatisme myopique, s’est laissé escroquer la somme de 300 Francs pour deux paires de lunettes et un pince nez. On lui a proposé un traitement à forfait pour 500 francs. Les dupes les plus habituelles sont les instituteurs et les institutrices, les ecclésiastiques et les religieuses ». Vérification faite, explique ce médecin, les lunettes en question valaient 3 francs 50 et le pince nez 4 francs.

Autre exemple, dans la même revue : « Dans l’Orne, une dame, parente d’un oculiste distingué, reçoit la visite d’un marchand de lunettes. Celle-ci présentait une diminution de la vue, due à un début de cataracte dont elle était prévenue. Le marchand su si bien l’ensorceler qu’elle se décide à essayer des verres de sa pacotille. Aucun verre ne la satisfit, naturellement. Cependant, elle choisit une belle paire de lunettes qui lui paraissait la mieux adaptée à sa vue. Contre la somme de cinq francs, elle eut les lunettes miraculeuses. Mais le lendemain, elle s’aperçut qu’elle avait acheté une monture nue, dans laquelle aucun verre n’était encerclé ! »

Le toupet de certains vendeurs n’avait pas de limites puisque l’un d’entre eux, en 1910, se présentait chez des particuliers muni de lettres de recommandation du Vatican, pour leur expliquer que le Saint Père ayant changé son genre de lunettes, les catholiques devaient le faire aussi pour se mettre à l’unisson…

A côté de ces marchands dénués de tout scrupule, certains opticiens professionnels commettent eux aussi des agissements plus que douteux, les plus fréquents étant la réalisation d’examens de l’œil, mais aussi la vente de lunettes et de matériel mal adapté aux patients mais très rémunérateurs pour eux. Certains d’entre eux n’hésitent pas à dépenser des fortunes en publicité dans la presse, puis à la radio après 1920, pour vanter leurs produits. Les clients sont reçus dans les magasins par des employés en blouse blanche qui se font appeler « docteur » et repartent bien entendu avec des produits de prix. Le SGMOF va chercher à mettre de l’ordre dans ces pratiques, souvent au prix de vifs conflits et de procès avec les opticiens. Il parvient à en faire condamner certain, à l’image d’un opticien qui assurait avoir rendu la vue à un de ses clients, « né aveugle, et qui maintenant lisait normalement et allait au cinéma »…

L’examen de la vue est un acte médical…

Le SGMOF rappelle clairement, dès sa création, que la prescription des verres, et par conséquent l’examen qui la précède, est un acte médical, comme le confirme d’ailleurs une circulaire ministérielle de 1909. Avec le soutien des sociétés scientifiques nationales et internationales, il réitère et précise à plusieurs reprises ce principe de base, applicable aussi bien pour les enfants que pour les adultes et les vieillards, et ce quelles que soient les anomalies de la réfraction constatées, d’autant plus que celles-ci peuvent révéler d’autres troubles. Le syndicat appelle à plusieurs reprises le gouvernement à inscrire ce principe dans la loi, avec, en corollaire, l’obligation pour les opticiens de se former et de ne délivrer des verres que sur prescription. En outre, le syndicat plaide pour qu’aucun oculiste ne puisse travailler dans un magasin d’optique, et ce dans le but de respecter l’indépendance de la prescription.

Devant la lenteur de la réaction des pouvoirs publics, le SGMOF crée, en 1935, l’ « Office du panonceau ». Le « panonceau » est destiné à être placé dans les magasins d’optique, par les médecins, et comporte la mention « Opticien recommandé par le SGMOF ». Il certifie que l’opticien respecte les attributions des oculistes, n’effectue aucun acte médical et exécute avec soins les ordonnances et la délivrance des verres, tout en s’abstenant de faire des publicités trompeuses ou mensongères. Le panonceau, attribué par le syndicat, peut aussi être retiré si l’opticien ne répond plus à ces critères. Parallèlement, le syndicat lança une grande campagne d’information auprès du public pour faire connaître le panonceau et son importance. Selon le SGMOF, en l’espace d’un an, le nombre d’opticiens effectuant des examens de la vue diminua de manière radicale, car cet arrêt conditionnait l’obtention du panonceau, gage de sérieux primordial pour la réputation du magasin.

Formation, Europe, responsabilité : des préoccupations très contemporaines.

A côté de ses missions purement professionnelles, le Syndicat s’est préoccupé très tôt de l’amélioration de la formation des médecins, tant généralistes que spécialistes. En accord avec les sociétés scientifiques, il préconise, dès sa fondation, un stage obligatoire d’un mois en ophtalmologie pour les médecins généralistes, et des stages dans des services d’ophtalmologie, de deux ans au moins, pour les futurs spécialistes. En 1907, le syndicat plaide, près de 90 ans avant la mise en place des échanges européens d’étudiants, pour que les jeunes ophtalmologistes aillent parfaire pendant quelques temps leur formation à l’étranger. Il émet de nombreuses recommandations concernant le contenu des formations et le déroulement des examens et concours, comme l’agrégation d’ophtalmologie. Il réclame la création de nouvelles chaires d’ophtalmologie dans les écoles de médecine qui n’en sont pas encore pourvues, ainsi que celle de services d’ophtalmologie dans les hôpitaux qui n’en disposent pas encore, et qui continuent à placer les patients atteints de maladie des yeux dans les services généraux de chirurgie.

A plusieurs reprises, des membres du syndicat effectuent des voyages à l’étranger ou lancent des enquêtes dans les pays voisins, pour étudier la situation de la spécialité, à l’hôpital et en ville, ainsi que la manière dont elle est enseignée. Les congrès internationaux d’ophtalmologie, dont le premier se tient à Bruxelles en 1855 et le dernier au Caire en 1937, sont aussi l’occasion pour les ophtalmologistes français de rencontrer leurs confrères. Le syndicat organisa aussi des rencontres européennes, notamment avec les ophtalmologistes espagnols, belges, luxembourgeois et suisses.

Enfin, le SGMOF a rempli dès sa fondation la mission classique d’un syndicat en matière de défense professionnelle. Il n’a cessé de rappeler aux ophtalmologistes que les procès sont beaucoup plus fréquents qu’ils ne le croient parfois, même en dehors de toute faute ou erreur. Il a régulièrement assisté les médecins dans ces procédures, à travers son « office du contentieux » et son assurance collective, destinée à prendre les charges les frais de justices des médecins prévenus, mais aussi les éventuelles condamnations dont ils auraient fait l’objet… ce qui ne s’est jamais produit.

D’une guerre à l’autre : le livre d’or des ophtalmologistes et la dissolution du SGMOF en 1940

De sa fondation en 1906 à sa disparition en 1939, le « Bulletin officiel » a toujours « collé » à l’actualité de la profession, elle-même liée à l’évolution générale du pays, notamment en matière sanitaire et sociale, mais n’a jamais pris position sur les grands événements nationaux ou européens. La guerre de 1914, bien évidemment, va bouleverser la vie des ophtalmologistes comme celle de millions d’Européens, appelés sous les drapeaux ou restés à l’arrière. Le Bulletin interrompt sa publication pendant toute la guerre, alors que la plupart des ophtalmologistes sont appelés sous les drapeaux. A l’image de la population générale, la spécialité paye son tribut à la grande saignée de 1914-1918 : 28 ophtalmologistes meurent au combat ou des suites de la guerre, 29 sont blessés et 7 sont faits prisonniers. Dès 1919, le SGMOF décide de rendre hommage à ses membres disparus, et entreprend la rédaction d’un « Livre d’or des Oculistes français » pendant la guerre, qui rend hommage aux ophtalmologistes morts pour le pays, tout en retraçant aussi les carrières et les épopées des médecins pendant le conflit. Publiée en supplément du Bulletin, qui reparaît la même année, le « livre d’or » est un émouvant témoignage sur cette époque, qui retrace les difficiles conditions d’exercice des médecins militaires au front ou à l’arrière.

Vingt ans plus tard, la deuxième guerre mondiale et l’occupation allemande sonnent le glas du Bulletin puis du syndicat lui-même, dissous le 7 octobre 1940 en même temps que tous les syndicats français par le gouvernement de Vichy, et remplacé par l’Ordre des Médecins. Ce dernier s’installe avenue de La Tour-Maubourg, dans les locaux de la CSMF elle aussi dissoute. En juin 1942, un jeune ophtalmologiste, le Dr Frédéric le Jamtel, soutient à Paris une thèse sur l’histoire du SGMOF, avec le soutien de quelques-uns de ses anciens animateurs. On décèle, à sa lecture, la nostalgie des ophtalmologistes pour cette structure efficace et indépendante, qui renaîtra peu après la Libération. Le Dr le Jamtel s’installera après la guerre à Laval, et sera bien entendu membre du syndicat.

1946 : l’ère de la Sécurité Sociale

Le SGMOF, qui a légèrement modifié son intitulé en 1935 en devenant « Syndicat National » et non plus « Général », se recrée dès 1945. Le « SNMOF » deviendra « SNOF » à la fin des années cinquante, lorsque les « médecins oculistes » se rebaptiseront plus simplement ophtalmologistes. La revue, elle, reprend sa parution trimestrielle en 1946 avec un nouveau titre, « l’Oculiste français », qu’elle conservera jusqu’en 1959, et une nouvelle « maquette ». Contrairement à 1918, et même si les ophtalmologistes ont payé une fois encore un lourd tribut à l’histoire, la revue n’aborde pas les années de guerre et d’occupation. Mais, dans la livraison de décembre 1946, ses rédacteurs évoquent les difficultés du temps, comme « la pénurie de papier » et la « nécessité de l’épuration, condition indispensable à toute autorisation de paraître » qui retarde la renaissance du bulletin. Très vite toutefois, les thèmes qui dominaient l’actualité d’avant 1940 retrouvent leur actualité, que ce soit les frictions avec certains opticiens, les problèmes de définition de la spécialité ou les questions d’honoraires et de nomenclature. La démographie connaît aussi une progression sensible après la guerre, tant à Paris qu’en province. En 1953 par exemple, la France compte près de 1100 ophtalmologistes, dont 700 syndiqués.

Mais 1946 est avant tout, pour les médecins, l’année de l’introduction de la Sécurité Sociale nationale, avec toutes les conséquences positives et négatives que celle-ci peut avoir pour eux. Comme l’écrit en 1948 le Secrétaire Général du SNMOF, le Dr Liégard, « un fait majeur a dominé nos débats (en 1947), c’est l’emprise de plus en plus grande du dirigisme sur notre vie professionnelle sous le couvert de la Sécurité Sociale, puisque ses tentacules atteignent maintenant la presque totalité de notre clientèle ». Ce changement d’ère justifie d’arrêter cet aperçu historique en 1946… en appelant médecins et historiens à retrouver et à écrire la mémoire professionnelle des 60 ans qui nous séparent de cette date clé, qui ouvrit en grand les portes de la politique de santé française contemporaine.

Qui étaient les « pères fondateurs » du SNOF ?

Pr Ernest Motais

Le syndicat « prend sa source » dans les pays de Loire, d’où sont issus ses fondateurs et plusieurs de ses principaux animateurs. Le Dr Francis Cosse, né à Bourges en 1871, effectua toutes ses études à Tours où il s’installa comme oculiste en 1899. Il est à l’origine de la création du SGMOF, mais aussi de la notion de syndicat spécialisé, et présidait en outre le syndicat des médecins d’Indre et Loire, tout en menant une carrière à la fois hospitalière, universitaire et libérale. S’il apparaît comme le créateur du SGMOF, il n’en sera pas tout de suite le président, peut-être à cause de ses nombreuses autres activités, même s’il en assure pendant plusieurs années le secrétariat général.

Le premier président du SGMOF est en effet un ophtalmologiste d’Angers, le Professeur Ernest Motais, né en 1846, et qui exerce et enseigne la spécialité dans sa ville. Auteur de nombreux travaux scientifiques, le Pr Motais oeuvra aussi pour améliorer la formation des ophtalmologistes français et pour réorganiser les services d’ophtalmologie dans les hôpitaux. Très engagé, de même, dans la défense du statut et des intérêts de ses confrères, il créa en 1904 une revue professionnelle, « l’Ophtalmologie provinciale », qui disparut en 1914. Le Pr Motais assura la présidence du syndicat jusqu’en 1912, et mourut un an plus tard, le 30 juin 1913.

Le Dr Alphonse Péchin, ophtalmologiste à Paris, assura sa succession pendant quelques années avant que le Dr Francis Cosse ne soit élu président du syndicat, poste qu’il occupa jusqu’ à la dissolution de ce dernier, en 1940. Après la guerre, le Dr Cosse préside l’Ordre des médecins de son département, tout en restant au bureau du SNMOF, et meurt le 3 janvier 1951.

Ceux qui ont connu le Dr Cosse, nous dit l’ « Oculiste français », « se rappelleront sa silhouette, pas grand, barbu, un peu ventripotent, bon vivant, entraînant »…c’était un homme « délicieux et agréable » dont la plus grande distraction était « la pêche dans son agréable propriété des bords de l’Indre ».

Après 1945, le flambeau syndical est repris par le Dr Charles Coutela (1876-1969) professeur d’ophtalmologie à Paris, qui occupait déjà des fonctions importantes au bureau du syndicat avant sa dissolution. Auteur de nombreux manuels et traités d’ophtalmologie, Coutela est par ailleurs célèbre, pour avoir soigné et opéré Claude Monet de sa cataracte.

Cent ans de Revue du SNOF

Paru pour la première fois en octobre 1906, le « Bulletin officiel du syndicat général des oculistes français » est l’ancêtre direct de l’actuelle Revue de l’Ophtalmologie Française, et la publication officielle du syndicat, animée par une commission choisie parmi ses membres.

Trimestriel, le Bulletin paraît jusqu’en 1939, en s’interrompant uniquement pendant la Première Guerre mondiale. Le bulletin est édité au siège du syndicat, lequel connut plusieurs adresses, dont celle de la CSMF à Paris, ou, à plusieurs reprises, celle du président du SGMOF. Peu illustré et très dense, il comporte surtout des articles d’actualité professionnelle, des enquêtes, des opinions, des dossiers thématiques et… un annuaire des membres, un peu à l’image de la ROF actuelle.

Après six ans d’absence, le Bulletin renaît en 1946, sous le titre de « l’Oculiste français », avec une couverture verte et cartonnée, illustrée par une allégorie associant la déesse Hygie, le serpent d’Esculape et un ophtalmoscope. Elle conserve la forme et le ton du « Bulletin », en restant centrée sur l’actualité professionnelle. En 1959, l’ « Oculiste français » cède la place à « l’ophtalmologiste français », avec une nouvelle couverture plus abstraite et « avant-gardiste », conservée jusqu’en 1970. Cette année-la, la revue se rebaptise « Ophtalmologie française », et se distingue par le grand œil en sérigraphie de sa couverture, dont la couleur change au gré des numéros. Elle devient bimestrielle à la même époque, et prend son titre actuel, « Revue de l’Ophtalmologie française » en 1976. La « ROF » adopte un peu plus tard le bleu comme couleur unique de couverture, bleu conservé jusqu’à nos jours, y compris après les récentes évolutions de sa présentation.

En février 2010, avec son numéro170, la ROF agrandit son format et revêt de nouvelles couleurs.